高圧電線は、私たちの日常生活に不可欠な電力を遠くまで効率良く送るための大切な役割を果たしています。しかし、一般の人がこれらを見分けるのは少し難しいかもしれません。ここでは、高圧電線を見分けるためのポイントを、各セクションごとにもう少し詳しく説明します。

1. 電線がとても高い位置にある

高圧電線は、電柱の最も高い位置(最上段)に張られているのが特徴です。これは、高い電圧を扱うため「人が触れられない位置」に設置する必要があるからです。見上げたとき、複数の電線がある場合は、一番上にある線をまず疑ってみましょう。その下にあるのが家庭用の低圧電線(100V〜200V)、さらに下が通信線という配置が一般的です。

2. 電線が太くてピンと張っている

高圧電線は、通常の家庭用電線よりも明らかに太くて頑丈です。多くの電気を遠くまで安全に送るため、耐久性の高い構造になっており、たるみが少なく、ピンと張っているのも特徴です。逆に通信線などは、細くて柔らかく、たるんでいたり束ねられていたりします。

2023.06.24

2025.05.07

電柱の電線って何?電線の種類、見分け方を初心者でもわかるように解説!

街中を歩いているとよく見かける電柱。でも、そこに何がついているか知っていますか?電線もいろいろあって、一体どれが何のためのものなのか。今回のブログでは、「電線の種類」と「電柱に付いているもの」を中心に、初心者でも簡単に見分けられるポイントを分かりやすく解説します。街を歩くたびに、電柱を見る目が変わる…

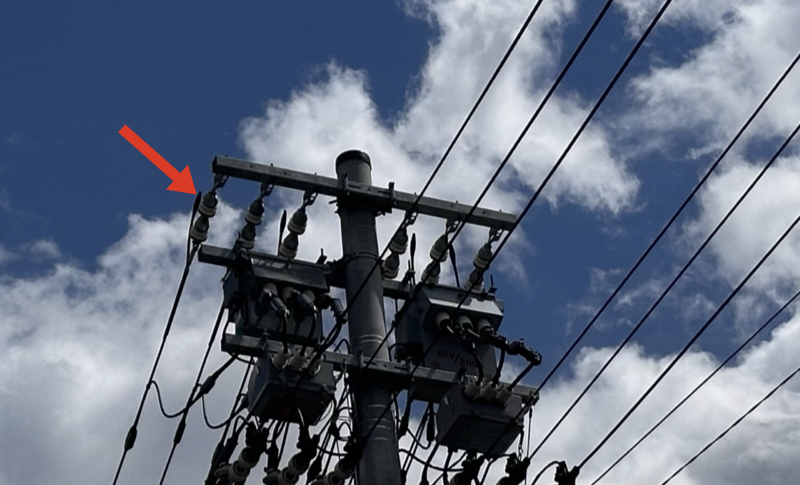

3. 陶器のような白い「がいし(碍子)」で支えられている

高圧電線の決定的な見分けポイントがこの碍子(がいし)です。碍子とは、電気を通さない材質(磁器や樹脂)でできた部品で、電線を電柱から絶縁・固定する役割を持ちます。高圧線では、見た目が白くて丸いお皿のような形をしていて、複数枚が連なって見えることもあります。「陶器っぽい白いパーツが電柱に付いてるな」と思ったら、それは高圧線のサインです。

4. 線の数が3本(または3本1組)になっている

高圧電線は、三相交流(三相3線式)という方式で電力を送っています。そのため、ほとんどの場合で3本の電線が平行に並んでいるのが見られます。等間隔で整列した3本の太い線を見かけたら、それは高圧線の可能性が非常に高いです。(例外的に2本や4本の場合もありますが、基本は3本と覚えておくとOKです)

2023.04.16

2024.12.16

電柱マニア必見!電柱の役割、種類、長さと設置深さを詳しく解説

日常生活の中で、私たちの目に触れることが多い電柱。しかし、その存在や役割について、あまり考えたことがない方も多いのではないでしょうか?この記事では、電柱がどのような役割を果たしているのか、そしてどのように私たちの生活に役立っているのかを解説していきます。電柱の材料や形状、取り付けられているもの、そ…

5. 電柱に「6600V」「高圧注意」などの表示がある

高圧電線が設置されている電柱には、注意喚起のプレートやシールが貼られていることがあります。

たとえば、「高圧注意」「6600V」「感電危険」

などの文字が見えたら、まさにその電柱には高圧線が通っています。

※高所のため見えにくい場合もありますが、双眼鏡などを使うと確認できることがあります。

補足:高圧電線は近づかない・触らない!

高圧電線は、見分け方を知ることは大切ですが、決して近づいたり触ろうとしたりしてはいけません。感電事故は命に関わります。見分けられるようになることで、「ここは危ないかもしれない」「この電柱には注意しよう」といった安全意識の向上につながります。